Manfred Möhring (Jena)

Nachruf: Dipl.-Astronom Hans G. Beck „Astro-Beck“

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 25 (2023), S. 167-170

Inhalt:

Im Jahre 2022 verstarb Hans Beck. Er war ein Entwicklungsleiter und Außenhandels-Globetrotter für astronomische Geräte von Zeiss Jena. Von Japan bis Hawai war er erfolgreicher Anbieter der Jenaer Geräte.

>zurück

Michael Boer (Jena)

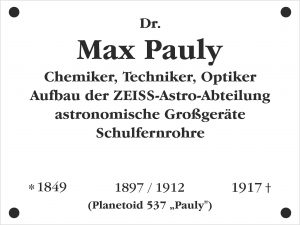

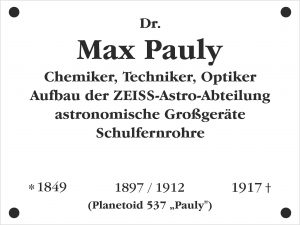

Max Pauly (1849-1917)

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 24 (2021), S. 177-189

Inhalt:

Im Dezember 2020 wurden auf Initiative des Vereins für Technikgeschichte im Innenhof des ehemaligen Zeiss-Hauptwerks (heute Ernst-Abbe Campus) an der Westseite des Baus 15 und angrenzenden Flächen 17 Gedenktafeln angebracht. Die Tafeln sollen auf weltweit anerkannte Höchstleistungen aufmerksam machen, die von herausragenden Zeiss-Mitarbeitern („Zeissianern“) erbracht wurden. Der Inhalt der Gedenktafeln musste aus Platzgründen auf wenige Stichworte beschränkt bleiben. In dieser Ausgabe des Jahrbuches finden Interessierte umfangreiche Details zu den geehrten Persönlichkeiten und ihren Verdiensten. Die Auswahl der 17 Biografien ist passend zu den 17 angebrachten Gedenktafeln.

>zurück

Peter Bussemer (Gera)

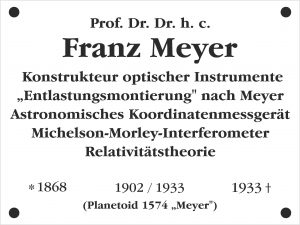

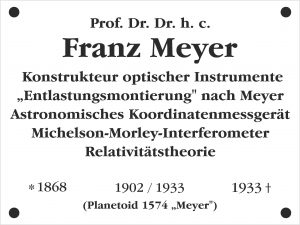

Franz A Meyer

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 24 (2021), S. 157-175

Inhalt:

Im Dezember 2020 wurden auf Initiative des Vereins für Technikgeschichte im Innenhof des ehemaligen Zeiss-Hauptwerks (heute Ernst-Abbe Campus) an der Westseite des Baus 15 und angrenzenden Flächen 17 Gedenktafeln angebracht. Die Tafeln sollen auf weltweit anerkannte Höchstleistungen aufmerksam machen, die von herausragenden Zeiss-Mitarbeitern („Zeissianern“) erbracht wurden. Der Inhalt der Gedenktafeln musste aus Platzgründen auf wenige Stichworte beschränkt bleiben. In dieser Ausgabe des Jahrbuches finden Interessierte umfangreiche Details zu den geehrten Persönlichkeiten und ihren Verdiensten. Die Auswahl der 17 Biografien ist passend zu den 17 angebrachten Gedenktafeln.

>zurück

Renate Tobies (Jena)

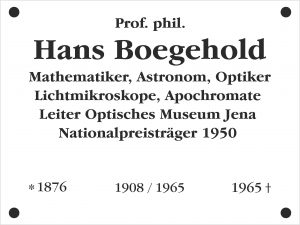

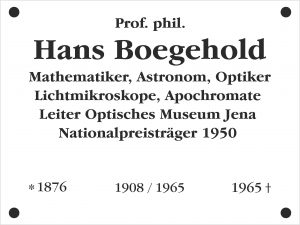

Erwin Julius Hans Karl Boegehold

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 24 (2021), S. 71-89

Inhalt:

Im Dezember 2020 wurden auf Initiative des Vereins für Technikgeschichte im Innenhof des ehemaligen Zeiss-Hauptwerks (heute Ernst-Abbe Campus) an der Westseite des Baus 15 und angrenzenden Flächen 17 Gedenktafeln angebracht. Die Tafeln sollen auf weltweit anerkannte Höchstleistungen aufmerksam machen, die von herausragenden Zeiss-Mitarbeitern („Zeissianer“) erbracht wurden. Der Inhalt der Gedenktafeln musste aus Platzgründen auf wenige Stichworte beschränkt bleiben. In dieser Ausgabe des Jahrbuches finden Interessierte umfangreiche Details zu den geehrten Persönlichkeiten und ihren Verdiensten. Die Auswahl der 17 Biografien ist passend zu den 17 angebrachten Gedenktafeln.

>zurück

Ernst Fauer

Die äquatoriale Ringsonnenuhr mit „Bernhardtscher Scheibe“

Jenaer Jahrbuch zur Technik- und Industriegeschichte Bd. 21 (2018), S. 369-378

Inhalt:

Im Jenaer Jahrbuch 2014 war in einem Beitrag über die Sonnenuhren besonders auf die äquatoriale Ringsonnenuhr mit Bernhardtscher Walze eingegangen worden. Eine solche Einrichtung zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Anzeigegenauigkeit aus. Die Herstellung einer Walze ist aber aufwändig. Nun beschreibt in diesem Beitrag der Autor eine Variante, die bei gleicher Genauigkeit mit einfachen Mitteln herzustellen ist. Die Zusammenhänge vom Lauf der Sonne zu der konstruktiven Gestaltung wird in leicht verständlicher Form vermittelt.

>zurück

Thomas Elbel (Bad Sachsa)

Thermische Strahlungsempfänger aus Jena: Von den Vakuumthermosäulen VTH1 und VTH20 bis zu den Mikrosensoren auf „Tschuri“ und Mars

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 20 (2017), S. 255-283

Inhalt:

Ausgangspunkt von Strahlungsempfängern war eine Entdeckung Herschels. Er verwendete ein normales Thermometer, um Sonnenspektren zu untersuchen. Später setzten sich Thermoelemente durch. Zeiss verbaute seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Thermoelemente in Spektralphotometer. Kortum stellte das VTH1 genannte Element ab 1953 her. Er ging von dem Drahtsystem zu Aufdampfschichten über. Mitte der 1980er Jahre stellte das Physikalisch-Technische Institut in Jena Thermoelemente mit Hilfe lithografischer Verfahren unter der Bezeichnung VTH 50 her. Anstelle von vier waren nun 50 Thermopaare auf einem einzigen Substrat vorhanden, was sich im Anstieg von Detektivität und Empfindlichkeit widerspiegelte. Unter den zahlreichen Anwendungen befanden sich Gleichlichtpyrometer und die Infrarotspektrometer von Zeiss. Mehrebenentechnolgie führte zur weiteren Optimierung und kam unter der Bezeichnung TS-100 in Umlauf. Prominente Einsatzgebiete waren die Weltraumsonde Philae und der Rover Curiosity der NASA Mars-Mission.

>zurück

Manfred Steinbach (Jena)

Hexapode im Präzisionsgerätebau

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 20 (2017), S. 81-105

Inhalt:

Hexapode erlauben konstruktive Lösungen für anspruchsvolle konstruktive Aufgaben. Für den Präzisionsgerätebau bieten Hexapods zahlreiche Vorteile wie Präzision der Positionierung und Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen. Es wird eine kurze Einführung zu den grundsätzlichen Eigenschaften und Dimensionierungsregeln gegeben. Einige erfolgreiche Anwendungsbeispiele verdeutlichen den Gebrauchswertgewinn von Teleskopen, deren Positionierung Hexapods übernehmen.

>zurück

Manfred Steinbach (Jena)

Zuarbeit für das 39-m-Teleskopprojekt der ESO

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 20 (2017), S. 41-80

Inhalt:

Das European Extremely Large Telescope wird das derzeit größte Teleskop der Welt mit einem Spiegeldurchmesser von 39 m. Die Lagerung des Spiegels unter allen Arbeitsbedingungen stellt eine große Herausforderung an den Unterbau dar. Verschiedene Varianten der Lagerung werden auf ihre mechanischen Eigenschaften hin untersucht. Modellrechnungen und systemtheoretische Betrachtungen geben Hinweise auf mögliche Fehlerquellen. Leichtgewichtspiegel sind aufwändig zu fertigen, reduzieren aber die notwendigen Anstrengungen bei der Lagerung. Kritisiert wird, dass sowohl bei den axialen als auch den lateralen Positionierungen Kraftführung und Lagebestimmung von den gleichen Bauteilen vorgenommen werden. Das Konstruktionsprinzip der Funktionentrennung wird bei dem vorhandenen Entwurf nicht berücksichtigt. Weitere 10 Punkte nehmen zu Details des Konstruktionsentwurfs Stellung.

>zurück

Edward H. Geyer (Brockscheid)

Carl Bosch und die Anfänge einer deutschen Südsternwarte

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 19 (2016), S. 503-518

Inhalt:

Um die Wende des 19. Jahrhunderts zum zwanzigsten entstand im deutschen Reich ab 1870 eine Reihe neuer Sternwarten und andererseits wurden die vor 1850 errichteten astronomischen Institute auf den Stand der Technik umgerüstet, um den neuen naturwissenschaftlichen und technischen Kenntnissen Rechnung zu tragen. Das waren Verbesserungen der optischen Qualität der Fernrohre und der Nachweistechnik mittels Fotoplatten. Mit der Gründung der Astronomischen Gesellschaft (AG) im Jahre 1863 kam es auch zur engeren Zusammenarbeit nicht nur der deutschen Sternwarten, sondern mit vielen ausländischen auch in Übersee. An der Bonner Sternwarte wurde die erste große Bestandsaufnahme des nördlichen Sternhimmels vom Himmelspol (90°) bis zu – 23° südlicher Deklination 1851 – 1881 durchgeführt. Ab 1892 – 1914 wurde an der Cordoba Sternwarte in Argentinien die Registrierung bis zum südlichen Himmelspol erweitert. Der Chemiker und Industrietechniker Carl Bosch (1874 – 1940, Nobelpreistrager 1931) war ein großer Freund der Astronomie und der Astronomischen Gesellschaft. Er wollte mittels einer beträchtlichen Stiftung(~ 1,5 Millionen RM?) den deutschen astronomischen Instituten und Sternwarten den Bau einer Südsternwarte unter wesentlich besseren Wetterbedingungen und auch in größerer Höhenlage als bisher finanzieren. Streitigkeiten zum Aufstellungsort führten dazu, dass Bosch sein Angebot zurückzog. Erst nach 1955 kam es zum Zusammenschluss und 1965 zur Gründung des Gemeinschaftsprojektes „European Southern Observatories“ (ESO).

>zurück

Tobias Keim (Wurzbach) und Manfred Steinbach (Jena)

Leichtgewichts-Spiegelfassungen für Weltraummissionen

Jenaer Jahrbuch zur Technik – und Industriegeschichte Band 19 (2016), S. 187-194

Inhalt:

An die Fassungen werden hohe Anforderungen gestellt wie Stabilität bis 60 g, geringe Masse. Im Falle einer Sechspunktauflage besteht eine nach mit der Tschebyschev- Gleichung konforme Anordnung aus drei Hebeln, die jeweils mit zwei Gelenken am Spiegel und einem Gelenk an der Stützstruktur befestigt sind. Eine stabile Neunpunktauflage wird mit drei Dreifachhebelsystemen realisiert. Dabei stützen jeweils drei Gelenke den Spiegel, ein Gelenk trägt die Hebelanordnung selbst. Die Gelenke selbst haben zwei Freiheitsgrade. Sie sind zusammengesetzt aus zwei Gelenken mit je vier Freiheitsgraden.

>zurück